テストや宿題で「またケアレスミスをしてしまった…」と落ち込んでいませんか?

しっかり勉強しているのに、計算ミスや漢字の書き間違いなどの小さなミスで点数が下がると、とても悔しい気持ちになりますよね。

実は、ケアレスミスがなかなか「治らない」のには、理由があります。

そして、その原因を知ることで、対策を取ることもできます。

この記事では、ケアレスミスが治らない理由と、その具体的な改善方法についてわかりやすくお伝えします。

「集中力が続かない」「見直ししても間違いに気づかない」といった悩みを解決し、ミスを減らすコツが見つかるはずです。

さっそく、ケアレスミスとは何かについてみていきましょう。

ケアレスミスとは?

ケアレスミスとは、注意すれば防げるような「うっかりミス」のことです。

たとえば、計算の途中で符号を間違える、問題文を最後まで読まずに答えてしまう、書き間違いをするなどがあげられます。

このようなミスは、知識不足ではなく、注意力の低下や焦りなどが原因で起こります。

たとえば、テストの時間が足りないと感じると、あせって見直しを飛ばしてしまうことがあります。

また、「簡単そうな問題だから大丈夫」と思い込み、しっかり確認しないまま答えてしまうこともあります。

つまり、ケアレスミスは「能力の問題」ではなく、「注意の問題」であることが多いのです。

知識があっても、集中が切れていたり、気を抜いていたりすると、誰でもミスをしてしまいます。

ケアレスミスが治らない理由とは?

ケアレスミスが治らないのは、同じ間違いを何度もくり返してしまうからです。

そして、くり返す原因にはいくつかの共通点があります。

まず一つ目は、自分のミスのパターンに気づいていないことです。

たとえば、「いつも見直してるのに」と思っていても、どこをどう見直すかが分かっていないと、ミスを見逃してしまいます。

二つ目は、集中力が続かないことです。

勉強やテストの後半になると疲れて注意力が下がり、ミスが起きやすくなります。

三つ目は、「うっかりだから仕方ない」とあきらめてしまうことです。

そうなると、改善しようという気持ちが弱まり、同じことをくり返すようになります。

つまり、ケアレスミスが治らないのは、「自分のミスに気づかない」「集中が続かない」「あきらめてしまう」ことが大きな理由といえます。

では、どうすればケアレスミスを減らすことができるのでしょうか?

そこで次は、ケアレスミスを減らすための対策についてみていきます。

ケアレスミスを減らすコツとは?

ケアレスミスを減らすには、自分の間違いやすいポイントをしっかり知ることが大切です。

それによって、意識的に注意を向けることができます。

たとえば、計算ミスをしやすい人は、必ず「計算だけを見直す時間」を作るとよいでしょう。

また、漢字の書き間違いが多いなら、書いたあと「にんべん」「さんずい」などの部首を確認するようにしましょう。

さらに、集中力が切れそうなときは、一度深呼吸をして頭をすっきりさせるのも効果的です。

こうした対策を少しずつ実行していくことで、ケアレスミスは必ず減っていきます。

では、実際にどのようにして自分のミスを振り返ればよいのでしょうか?

そこで次は、ケアレスミスをふり返る方法についてお伝えします。

ケアレスミスのふり返り方法とは?

ケアレスミスを減らすためには、間違えた内容をそのままにしないことが大切です。

自分がどんなミスをしたのかをふり返ることで、次に生かすことができます。

まずは、テストや宿題でミスした問題をノートにまとめてみましょう。

「なぜ間違えたのか」「どこを見落としたのか」を書き出すことで、自分のミスのくせが見えてきます。

たとえば、「マイナスを見落とした」「問いに“すべて”と書いてあったのに見逃した」などと具体的な理由がわかると、次から注意しやすくなります。

また、ふり返りノートを使うことで、ミスをくり返さない意識が高まります。

ふり返りを習慣にすると、少しずつ「次は気をつけよう」という意識が身につきます。

そしてそれが、ケアレスミスを減らす第一歩になります。

まとめ

ケアレスミスは、集中力や注意のくせから起こる「うっかりミス」であって、決して知識不足が原因ではありません。

ミスを減らすためには、まず自分のパターンや弱点を知ることが大切です。

そして、「問題文をしっかり読むにはどうしたらいいか」「最後まで集中力を保つにはどんな工夫ができるか」など、自分に合った対策を一つひとつ見つけていくことが、ケアレスミスを減らす近道になります。

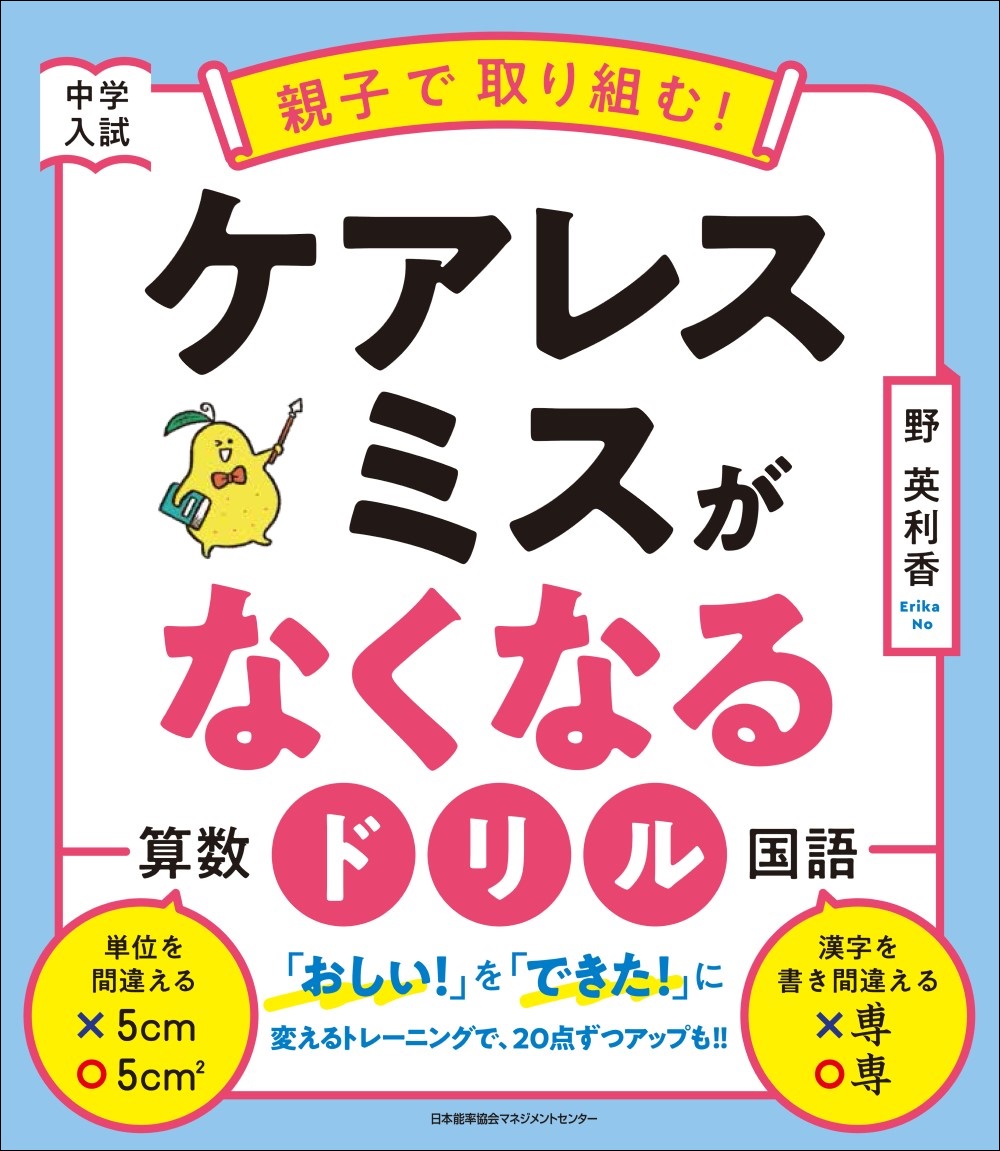

実はこのたび、こうした考えをぎゅっと詰め込んだ

『親子で取り組む!ケアレスミスがなくなるドリル』を私が出版することになりました。

この本では、ケアレスミスの改善方法をわかりやすく紹介しています。

子ども一人でも、また親子で一緒にでも取り組めるよう、イラストも交えて構成しました。

特に中学入試では、初歩的なミスが命取りになることもあります。

「わかっていたのに…」「ちゃんと解けていたはずなのに…」という悔しさは、子ども本人にとっても大きなストレスになりがちです。

そんな悩みを少しでも減らせるように、実践的な防止方法をまとめています。

ぜひこの本を通じて、「うっかり」を防ぐ力と、「自信をもってテストに挑める習慣」を、

親子で一緒に育んでいただけたら嬉しいです。

できることから少しずつ取り入れて、ケアレスミスのない勉強を一緒に目指していきましょう!

最近のコメント